日前,西北工业大学生命学院卢慧甍副教授课题组在Nature旗下期刊《Communications Biology》(中科院一区TOP)发表论文“Probing the optimal architecture and molecular mechanism of insect odorant receptor heteromeric channels”。

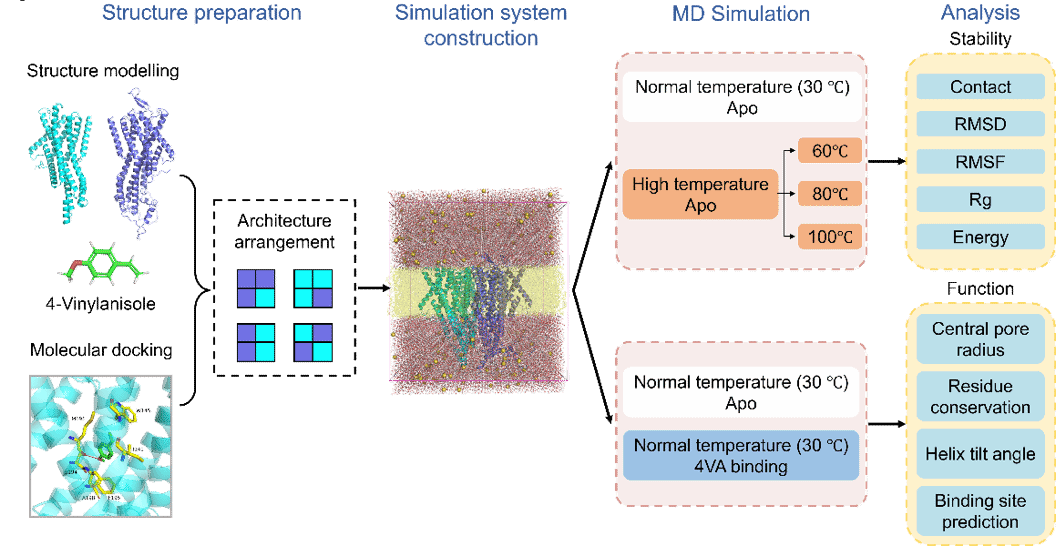

昆虫为何能“闻”得如此精准?这是很多昆虫学、神经生物学和仿生研究者都在探索的谜题。昆虫拥有比人工嗅觉手段更高选择性与灵敏度的天然嗅觉系统,昆虫气味受体(Odorant Receptor, OR)正是其中的关键分子。OR通常以特异性气味感受亚基(OR)与高度保守的共受体亚基(Orco)共同构成异源四聚体通道,但这一复合体的最优构型及其激活机制长期未解。本研究结合AlphaFold 3建模与分子动力学模拟(MD),系统分析了飞蝗(Locusta migratoria)的LmOR35-Orco异源四聚体在不同化学计量比下的结构稳定性与激活机制。

图1.本研究的总体技术路线图

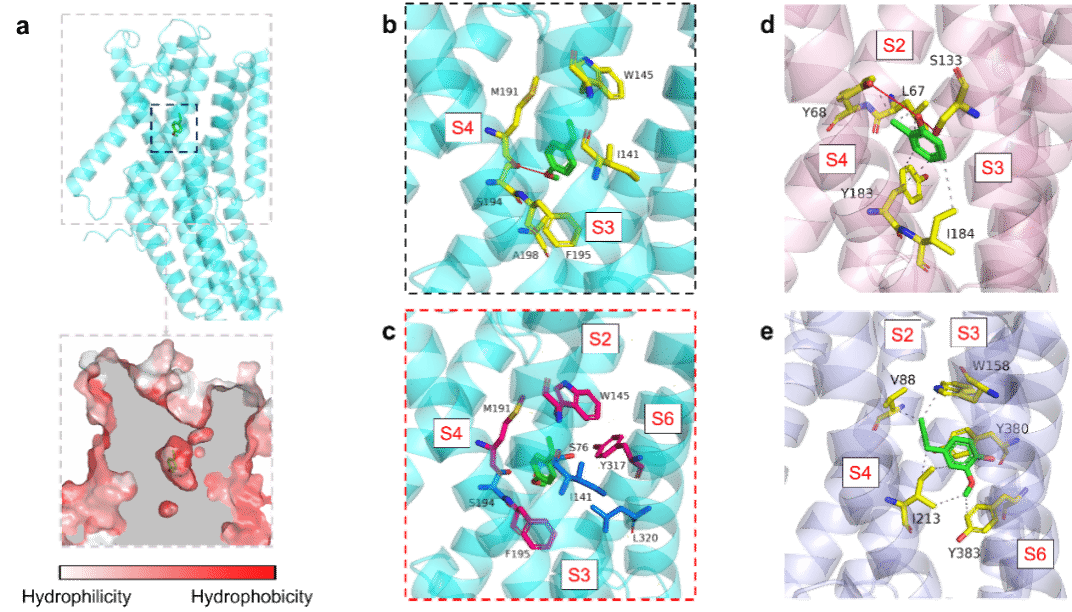

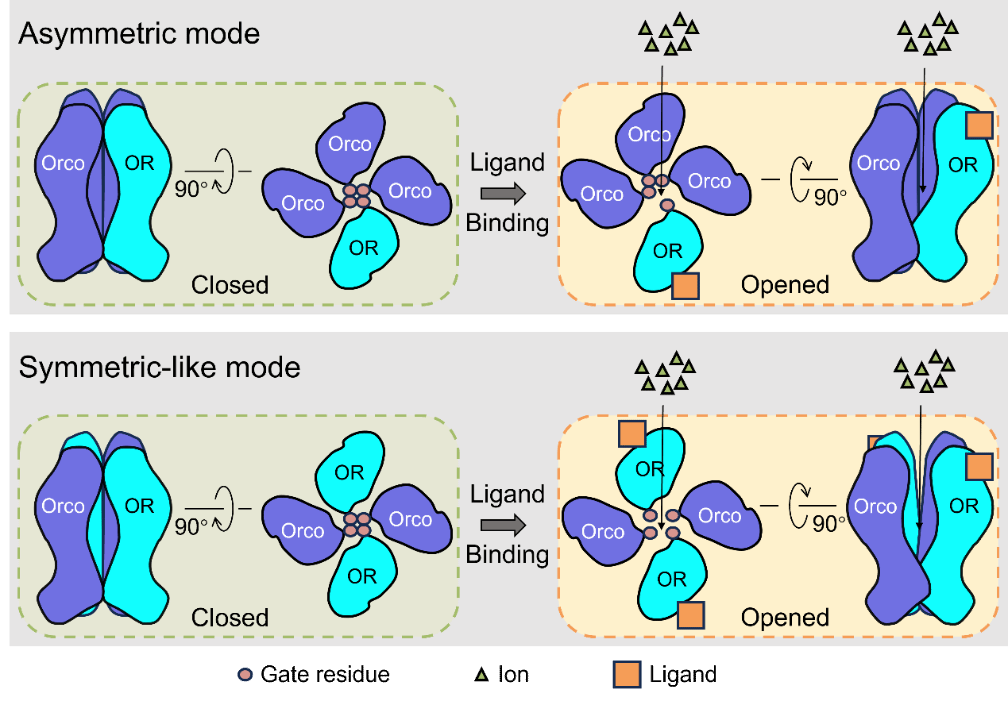

研究发现,化学计量比为1:3的OR与Orco组合(即1OR:3Orco)是其结构最稳定的构型,该构型在高温环境下仍能维持较低的主链波动与势能,显示出更高的热稳定性。此外,我们还模拟了4种构型(1OR:3Orco、3OR:1Orco、对侧与同侧2OR:2Orco)结合配体分子(信息素4-乙烯基苯醚,4VA)的MD过程,并在此基础上提出了两种气味受体激活的分子机制:类对称通道开放和非对称通道开放模式。本研究比较了1OR:3Orco、2OR:2Orco(两种构型)与3OR:1Orco四种不同异源构型的稳定性和功能响应机制,为理解气味受体离子通道的分子调控机制提供了重要线索。我们还进一步通过对关键残基的分析,识别出一系列调控通道开启与配体识别的功能位点。

图2.本研究利用分子动力学模拟精确识别多个关键激活残基

本研究发现了LmOR35-Orco的最优构型,为后续大量开展基于MD的分子机制探索提供了理论依据,对其他物种OR或GR的MD研究也具有参考价值。本研究补充了昆虫嗅觉受体通道开启的机制,并丰富了膜蛋白受体与配体识别的理论体系。研究发现OR的S7b螺旋的运动轨迹可作为通道开启的标志,有望作为杀虫剂先导化合物发现的更精准手段。通过MD鉴定的关键结合位点和门控残基也成为药物设计的关键靶点。总体来说,本研究不仅从结构与功能角度解释了昆虫嗅觉高灵敏度的分子基础,还为害虫气味干扰剂开发提供了理论支撑。此外,该成果将对设计和实现更稳定的OR-Orco异四聚体,对仿生电子鼻的设计也具有一定的指导意义。

图3.本研究揭示出OR-Orco异四聚体的两种通道开启机制

论文第一单位是西北工业大学,第一作者为薛伟博士生,通讯作者为卢慧甍副教授。该研究受国家自然科学基金、中国空间站科学研究项目、中捷四方生物 (化学) 信息物质研究院开放基金和西北工业大学博士生创新基金资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s42003-025-08572-0

(文、图:薛伟;审核:杨慧)